|

묘청은 이자겸의 난으로 인한 개경의 암담한 모습이 왕기(王氣)가 쇠진해진 것으로 생각하였 으므로, 지덕(地德)이 왕성한 서경으로 서울을 옮겨야만 고려 왕조가 다시 중흥할 수 있다고 주 장하게 되었던 것이다.

고려국왕 인종은 이러한 묘청 일파의 주장에 깊은 관심을 기울였다. 그리하여 인종은 묘청 일 파의 건의에 따라 서경에 여러 차례 거동하였을 뿐 만 아니라, 서경에 대한 깊은 배려를 보였다.

그러나 인종의 관심에도 불구하고 나라에서는 별로 좋은 일이 일어나지 않자 서경천도는 김부 식을 중심으로 한 반대파의 벽에 부딪혔다.

김부식은 인종에게 서경에 가는 것을 말리는 상소를 하게 되고, 개경을 기반으로 한 자신들의 세력이 일거에 사라질지도 모르는 위기에 처한 (개경)문벌귀족의 반발은 말할 것도 없이 거세 졌다.

인종이 서경천도 계획을 포기하자 묘청일파가 추진해 오던 서경 천도운동은 평화적인 수단으 로는 실현될 수 없게 되었다.

김부식과 묘청의 대립은 더욱 격렬해질 수밖 에 없었으며, 묘청은 이듬해 서경을 근거지로 반 란을 일으켰다. 이에 인종은 김부식을 총사령관 으로 하는 토벌군을 편성하였으며, 서경성(西京城)을 함락함으로써 묘청의 난은 진압되었다.

김부식과 묘청의 대립은 고려사회에 강렬하게 존속하던 서울과 지방 사이의 대립의식에서 해 결의 실마리를 찾아야 한다. 그것은 개경세력과 서경세력의 대립으로 이해 할 수 있다.

서경을 근거로 한 묘청 일파로서는 어떠한 수 단을 사용하여서라도 서울을 서경으로 옮기고자 하였으며, 그것을 합리화시키기 위해 풍수지리 설을 이용하고, 그리하면 천하가 고려왕조에 항 복해 올 것이라 주장했다.

이에 김부식으로 대표되는 개경세력은 서울이 서경으로 옮겨지면 곧 그들 세력의 근거를 잃게 되는 것이었으므로 사활을 건 반대에 나섰다.

우리는 역사인물의 평가에서 흔히 김부식과 묘청에 대해 획일적인 평가를 내려왔다.

묘청의 난 때에 김부식이 그 토벌군의 총사령 관으로 임명되었기 때문에 마치 유학과 풍수지 리설의 대립, 사대파(事大派)와 독립파(獨立派) 의 대립 등 이념적인 대립이 무력충돌이라는 불 행한 사태에 이르기 까지 이르렀던 것처럼 설명 되었으나, 당시 김부식이 아니었더라도 다른 개 경 출신의 인물에 의해 토벌 작전은 변동 없이 진행되었을 것이다.

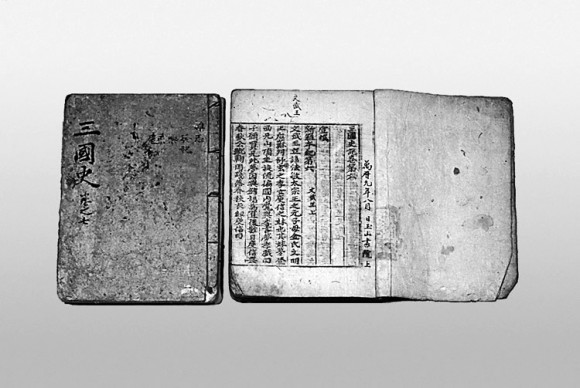

대체로 지금까지 묘청은 사실 이상으로 높이 평가되어 왔으며, 그와 반대로 김부식은 그가 저 지른 과오 이상으로 책망을 당해 그가 편찬한 삼 국사기 마저 비판 받아 왔다.

민족주의 역사가 단재 신채호 선생이 거칠게 비판하였던 김부식에 대해 지금 역사학계의 시 각에서 바라본다면 단재는 분명 ‘김부식은 위대 한 역사가는 아니었지만 훌륭한 역사가였다.’ 라 고 재평가 할 것이다.

오늘을 살고 있는 우리에게는 지금의 관점에 서의 평가도 매우 중요한 것 이지만, 역사의 평 가를 기다릴 줄 아는 여유 있는 사회가 되었으면 좋겠다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..