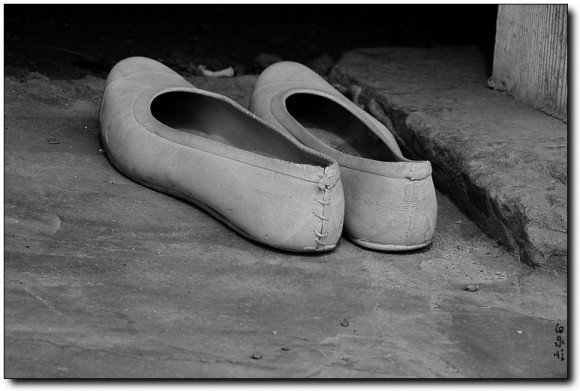

|  | | | ↑↑ 은사 스님께서 소식이 없다. / 손전등도 없는데 / 눈 덮인 어두운 산길 / 어떻게 오르시려구. / 털신도

안 신고 / 고무신만 신고 나가셨는데 / 목도리랑 모자하고 털실 장갑은 챙겨 가셨는지. / 해는 서산 너머

이미 져 버렸는데 / 눈 속에 잠긴 발은 그나마 나아 / 귓불은 얼어 떨어질 라고 한다. / 바람 소리 계곡

물 소리 / 이따금 소쩍이 울음 / 날이 밝아 올 때까지 기다려야지. / 날이 밝아 올 때까지 - 원성스님 | | ⓒ 황성신문 | |

‘삼국유사’ 기록 에 선천촌(仙川村) 이라는 마을에 ‘노힐 부득’과 ‘달달박박’ 이 살았는데, 두 사 람 모두 풍채와 골격 이 비범하고 속세를 초월하는 원대한 포 부를 품어서 서로 친 구가 되어 좋게 지냈 다. 나이가 스물이 되기 전 마을의 동북쪽 고개 너머에 있는 법적방에 몸을 붙여 머리를 깎고 스 님이 되었다. 얼마 못되어 서남쪽 치산촌과 승도촌에 옛 절 이 있어 옮겨 살만하다는 말을 듣고 가족과 함께 가서 살았으나 속세를 떠날 것이라는 생각은 잠 시도 잊어 본적이 없었다.

그러던 어느 날 흰 빛줄기가 서쪽으로부터 비 치는데 빛줄기 속에서 금빛 팔이 내려와 두 사람 의 정수리를 어루만지는 꿈을 똑같이 꾸고는, 백 월산 ‘무등곡’에 들어갔다.

달달박박스님은 북쪽 고개에 있는 사자바위에 자리를 잡고 노힐부득 스님은 동쪽 고개 돌무더 기 밑의 물 있는 곳에 방 한 칸을 짓고 살았다.

노힐부득은 미륵부처의 불도(佛道)를 열심히 탐구하고 달달박박은 미타부처를 정성스럽게 염 불하였다.

어느 날 해질 무렵, 자태가 절묘하고 몸에서 고귀한 향기를 풍기는 스무 살쯤 된 어여쁜 아 가씨가 홀연히 북쪽 암자에 이르러 묵기를 청하 였다.

달달박박은 ‘절이란 깨끗한 것을 위주로 하므 로 여인이 가까이 할 곳이 못된다. 그러므로 이 곳을 지체하지 말고 떠나라’고 거절하였다. 그 여 인은 남쪽 암자로 가서 노힐부득에게 앞서처럼 청하였다. 노힐부득은 ‘이 땅은 부녀들로서 더럽 힐 곳이 못 되지만 중생의 뜻을 따르는 것 역시 자비로운 보살행을 닦는 일 중의 하나일 것이오. 더군다나 궁벽한 산골 어두운 밤에 어찌 괄세를 하리오.’ 하고는 곧 암자 안으로 맞아 들였다.

그리고 그 여인이 해산기미가 있어 짚자리를 깔아주고 해산 후 목욕을 시켜 달라고 함에, 노 힐부득은 한편 부끄럽고 한편 두려웠으나 불쌍 한 생각이 더할 뿐이라 다시 함지박을 가져다 놓 고 색시를 그 속에 앉히고 물을 끊여 목욕을 시 켰다.

조금 있자 통속의 물에서 향기가 무럭무럭 풍 기고 물이 금빛으로 변하였다.

노힐부득이 깜짝 놀라니 그 색시가 말하기를, ‘우리 스님도 여기서 목욕을 하시라’ 하였다. 부 득이 마지못하여 그 말대로 쫓았더니 갑자기 정 신이 상쾌해지고 살빛에 금빛깔이 돌고 곁에 보 니 연꽃대좌가 한자리 생겼다.

색시가 그를 거기에 앉으라고 권하면서 말하 기를, ‘나는 관음보살인데 대사가 크나큰 부처님 의 도를 성취하도록 와서 도운 것이요’ 하고 말 을 마치고는 사라졌다.

달달박박은 노힐부득의 득도를 보면서 ‘내가 그만 장애가 많아서 다행히 부처님을 만났지만 도리어 좋은 기회를 놓쳤다.’ 라고 후회하였지만 곧 노힐부득을 따라 아직 남아 있던 통 속의 물 에 목욕을 한 후 역시 부처가 되었고, 둘은 미륵 부처님과 아미타부처님으로 되어 엄연히 마주대 하였다.

노힐부득은 자신이 수행을 잃어버리더라도 불 상한 중생을 구제해야 한다는 종교의 본질을 깨 달아 부처가 되었다. 그에 반해 달달박박은 노힐 부득 보다는 늦게 부처가 되었지만, 종교인으로 서 지켜야할 엄격한 수행을 견뎌냈으며 더욱이 친구의 깨달음을 인정하고 그를 뒤따랐기에 부 처가 될 수 있었다.

종교인들에게까지 경쟁이 요구되는 오늘날과 같은 시대, 타인의 모범적인 모습을 본받기 보다 는 이를 시기와 비판으로 치부하는 우리들에게 두 성인의 모습은 뿌리 깊은 불신의 사회에서 나 자신을 되돌아보게 한다.  |  | | | | ⓒ 황성신문 | |

문화유산 둘러보기 : (사)신라문화진흥원 부이사장 김호상 |

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..