|

|  | | | ⓒ 황성신문 |

|  | | | ⓒ 황성신문 | |

<지난호에 이어…>초등학교 입학 전 네 번째 집으로 이사를 갔다. 그곳에는 밭 4천여 평만 있고, 우물이 아예 없었다. 사람 살려면 물이 우선이었다. 도랑물을 먹고 살 수는 없었다. 아버지는 밭 북쪽에 집터를 잡았고, 밭 가운데로 길을 냈다. 밭 서쪽 둘레로부터 조양(朝陽)못으로 물이 흐르는 도랑이 있었다. 아버지의 예상으로 우물은 도랑물이 흐르는 곁에 우물을 파면된다고 생각했다.

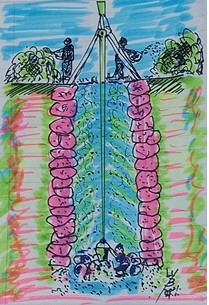

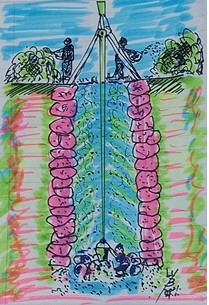

머슴이 셋 있었다. 큰 머슴, 중머슴, 꼴머슴이라고 했다. 셋째 형과 넷째 형이 우물터를 잡고, 중머슴이 힘을 발휘해 흙을 파내기 시작했다. 우물을 만들 때 사용하려고 여러 가지 형태의 돌을 큰 머슴이 이미 구해다 놓았다. 흙을 제법 파기 시작하니 돌 가지고 담을 치듯이 자꾸 쌓아 아래로 내려갔다. 제법 사람 키를 넘기고 있었다. 우물로 판 위에다가 삼발이 나무세우고 도르래를 달아 흙 퍼 담아 오르기 시작했다. 흙 파낸 자리에 돌을 들여서 쌓아 내려갔다. 그 작업을 계속했다. 사람 키 한 길반부터는 물이 새기 시작했다. 아버지가 나를 불렀다. 우물은 어른들이나 파는 것으로 생각하고만 있었는데 우물 파는데 왜 나를 부를까? 한편 걱정이 앞섰다. 아니나 다를까 나를 우물 파는 속으로 내려가라는 것이었다. “몸피가 작아야 밑에 흙을 파내기가 쉽지. 제일 작은 막내가 내려가라!”고 명했다.

꼼짝없이 우물 파는데 동원되고 말았다. 깊이 판 우물 속에서 호미로 흙덩이를 파 도르래에서 내려온 양동이에 흙탕물을 퍼 담아 줄을 당기면 위에서 끌어 올리는 것이었다. 달려 올라가는 양동이에 흙탕물이 떨어져 얼굴에 그대로 머드 팩으로 칠하는 것이었다. 하늘을 쳐다보니 조그만 동전구멍 속처럼 하늘이 조그맣게 내려와 있었다. 아무도 없는 세상, 나 혼자만이 덜 완성된 우물 속에 있었다. 만약에 파고 있는 우물이 부실해 무너진다면 살 길이 없었다. 빨리 이 흙탕물을 퍼 담아 주고 완성해 저 지상으로 올라가서 숨 한 번 크게 쉬고, 그저 그렇게 살고만 싶었다.

어린 나로서 아무도 없는 우물 속에 빠끔히 보이는 동전하늘을 쳐다보며 빈 양동이만 내려오기를 기다리는 그 시간은 무척 길고 마치 죽을 것만 같았다. 어느 샌가 파고 있는 우물에 조그만 개구리 두 마리가 들어와 있었다. 너희들은 이제 우물 안의 개구리가 됐다. 파고 있는 우물 안의 개구리는 이제부터 슬픈 신세였다. 꼭 그곳만 알고 살아야 했다. 내가 개구리신세가 됐다.

우물 속에 들어가서 작업하면 조그만 동전하늘이 보인다. 어려서 그랬는지 몰라도 그렇게 무서웠다. 사람 살면서 꼭 한 번 우물파보는 경험을 가지라고 권하고 싶다. 세상사는 일을 다시 느낄 수 있을 것이다. 죄짓지 않고, 좋은 일만하고, 떳떳이 살 것이라고 맹세했다. 그 순간을 이기고 땅 위로 올라오면서 우물은 진정 나에게 크나큰 교훈을 주었다.

아버지 새참에 잡수실 막걸리 주전자를 줄에 묶어 드리웠다. 물외 따서 두레박에 넣어 차게 했다가 냉채를 만들어 먹었다. 한여름 즉시 우물물 길어다가 놋그릇 사발에 부어 벌떡벌떡 마셔야 시원했다. 아버지는 우물이 있는 곳으로부터 집 앞까지 해당화(海棠花)를 심어뒀다. 아래시래(時來)에서는 우리 집을 ‘해당화집’이라 불렀다. 넷째 누나도 ‘해당화집 처녀’가 됐다. 우물은 삶의 원천이었다.(20120926)

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..