|

|  | | | ⓒ 황성신문 |

|  | | | ⓒ 황성신문 | |

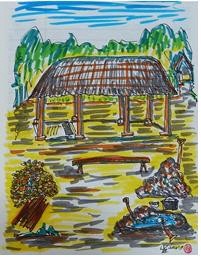

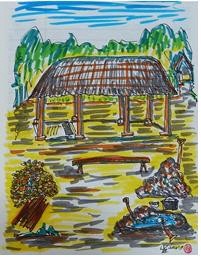

요즘 도시에서는 거개가 아파트에 살고 있다. 앞서 세대가 살던 시골에서는 거개가 초가에서 살았다. 물론 잘 사는 집은 기와를 이어서 와가(瓦家)에서 살았다. 그래서 시골에서는 기와집을 찾기가 어려웠다. 우리 집도 물론 초가이었다.

초가에 왜 관심이 많았느냐하면 아버지 반 농ㆍ반 목수했기에 어렸어도 집짓기에 많이 동원됐다. 어린 아이가 무슨 집을 짓는 데 동참할 것인가 하는 의문이 있겠지만 초가를 지으려면 어른 ․ 아이 할 것 없이 모두가 동원돼야 한 동(棟)의 집이 탄생하게 되기 때문이다.

아버지는 집 짓는 기술이 참 좋았다. 제재소에 가지 않고도 반듯한 기둥과 연목을 깎아 내는 것이다. 먹통집이 있다. 솜뭉치에다가 솥 밑의 검댕을 긁어모아서 먹통에 넣고 섞어 먹물 만든다. 나무를 옳게 다듬으려면 이 먹통이 꼭 필요하다. 나에게 먹통의 실을 뽑아 확인해 둔 곳에 못을 찔러 놓으면 아버지는 바른가를 확인한 후 바로 먹줄을 튕겨 먹인다. 그 먹줄에 따라 작은 손도끼로 깎아낸다. 제재소에 가서 나무를 잘라낸 것보다 더 곱게 잘 다듬어냈다.

집을 한 채 지으려면 재료를 많이 갖추어 두어야 한다. 기둥, 연목, 문, 벽 얽을 나뭇가지 혹은 대나무 쪼갠 것 등이다. 더욱 중요한 것으로는 주춧돌, 황토, 가는 새끼, 굵은 새끼, 온돌 만들 구들장, 세석 등이다. 또 지붕에 쓸 삼 속대(재랍)*가 있어야 하였다. 재랍은 삼을 길러서 베고 삶아서 껍질을 벗겨낸 속의 줄기다. 삼베옷을 만들려고 껍데기 벗기면 남은 것으로 속에 희게 남아 있는 물체를 고향에서는 ‘재랍’이라고 한다. 지붕을 이을 때 이 재랍을 이엉처럼 엮어서 제일 밑자리에 한 번 깔아 주는 재료다. 재랍을 이엉으로 덮고는 흙을 이겨서 알매를 친다. 지붕 위에 초벌로 흙을 바르기 위해 이 재랍 이엉이 필요하다.

왜 초가를 짓는가? 우리 집에서는 매년 집을 몇 동씩 짓는다. 그것도 주문을 받아서 지어주면 돈이 생기기 때문이다. 머슴을 셋이나 데리고 있으면서 비가 오거나 추울 때 유휴인력으로 돈을 벌 수 있는 방법이다. 이것이 아버지의 경제 확장 수완인 셈이다.

집은 주문 받는 대로 터 닦기를 먼저 해 둔다. 주춧돌 놓고 기둥을 세워서 지붕 위에 재랍 얹어 준비해 두었다. 또 짚으로 엮은 이엉을 이우고, 마지막에 지붕 꼭대기에 용마루를 덮으면 지붕이 완성된다. 이렇게 준비 해 두고 비 오는 날에 집안 식구와 머슴들까지 동원해 초가를 완성하게 된다. 결코 시골에 살면서도 비 오는 날이라고 그냥 쉬는 날이 아니다.

초가는 지붕만 이운다고 끝이 난 게 아니다. 천장에 왕토인 황토를 이겨 발라야 한다. 황토를 이길 때는 짚을 작두로 썰어서 넣거나 다 썩은 가마니 찢어서 섞으면 흙의 기운이 세진다고 해서 함께 넣어 이겼다. 황토 이길 때 내가 동원됐다. 바지 벗고 팬티바람에 황토에 물을 섞어 가면서 발로 밟아주어야 한다. 밟으면 물이 가장자리로 흘러가지 않도록 머슴들이 삽으로 퍼 막기 바빴다. 다 이긴 흙은 어른 주먹만큼씩 메주처럼 뭉쳐 둔다. 흙을 찍어 올려 주는 기구로는 굵은 대나무를 잘라 끝에 가지가 벌어지게 만든다. 주먹만치 뭉쳐둔 황토를 그 대나무에 찍어 올려 주면 된다.

아버지가 세워 놓은 사다리 위에 올라간 후에 흙덩이를 올려 주어야 한다. 황토는 흙 판에 받아서 흙 칼로 쳐 바른다. 이때 운 나쁘면 발라둔 황토가 떨어져 밑에서 흙 올려 주다가 그대로 얼굴이나 몸에 머드팩으로 당한다. 어둠 내린 저녁까지도 횃불 들고 그 일을 마쳐야한다. 내 얼굴에는 그저 눈만 열려 있다. 온통 작은 얼굴에 황토로 칠해 뒀다.

왕토 바르기가 끝나면 벽을 얽어야 한다. 벽 얽기는 기둥과 기둥사이에 창호를 빼고서 벽이 된다. 벽 얽기에는 손가락이 매우 아파온다. 기둥사이에 홈파서 빗댄 나무에 나뭇조각이나 대쪽으로 벽을 막았다. 나뭇가지로 벽을 얽어야 한다. 얽는다는 말은 짚이나 가는 새끼로 서로 묶어야 했다. 얽어 두는 나무사이로 짚이나 새끼를 빼 내고, 빼 주어야 할 때 맨 손가락으로 작업하기 때문에 손가락이 찔리고 터지고 긁혀 피가 나고 아파온다.

벽 얽기가 끝나면 벽 바르기를 한다. 벽 바르기는 한 쪽에 흙을 바르고 반대편에 흙을 똑같이 발라서 서로 흙이 물리도록 해야 튼튼한 벽이 된다. 벽이 다 발라지면 바깥바람을 막아서 제법 방 속이 온기가 모여 따스해온다.

급히 일해야 하는 것이 있다. 구들장 놓기다. 아버지는 만능기술자다. 집짓기에 어떻게 그런 절차를 모두 알며, 그런 기술을 어떻게 배웠을까? 구들을 놓으려면 바닥부터 정리해야 한다. 부엌 쪽으로 깊이 파고 차차 올라오면서 가운데를 도드라지게 한다. 변두리 쪽으로는 깊게 해 마치 부엌에서 불을 지피면 구들장 아래에 골마다 불기운이 고르게 가도록 과학적 근거에 의한 구들바닥 만들기이다. 굴뚝으로 연기가 모두 모이게 깊은 도랑을 만들어 내는 그런 기술이다.

어느 정도 집의 모양이 만들어지면 아버지는 더욱 바빠진다. 문 달기다. 창호를 직접 제작해 둔 것이다. 문틀을 만들고 사이에 어떤 것은 아자(亞字)창을 만들어 넣기도 한다. 허드레 문은 문틀에 대나무를 격자로 엮어서 완성하기도 한다. 문에 장석 달고 문고리를 달아 준다. 여닫이문도 만들어 단다. 혹시 잊어버릴까 보아 머리방에는 동쪽으로 작은 창을 하나 달아 주는 것으로 봉창이 된다.

부엌 서쪽에 연기가 빠져 나갈 높은 곳에 창을 만들어 준다. 찬장 들이고, 부엌에 부뚜막을 설치한다. 솥을 걸 준비까지 만든다. 부엌문도 앞뒤로 달아 준다.

초가삼간을 지어 주인에게 돌려주기 전에 창호지를 사다가 풀 쑤어 문을 바른다. 방바닥과 벽에다가 초벌로 피지(皮紙)를 바른다. 창호지 바르면 그런대로 안이 꾸며지기 시작한다. 농을 얹어 두는 시렁까지 나무 두 개를 잘 다듬어 걸쳐 준다. 방바닥에 장판지를 사다 바르고 콩대의 까지 내 주면 금상첨화 초가삼간이 되고 만다.

집둘레에 울타리 만들고, 대문 달아준다. 초가삼간에 가장 중요한 것은 화장실을 만드는 것이다. 커다란 항아리 사다가 구덩이 파고, 측간(測間) 만들어 어엿한 초가삼간의 구색을 모두 갖춘다.

마지막으로 세대주 함자를 큰형이 써서 문패까지 달아주면 우리 마을에 신혼집 한 채가 생기게 된다.

이것이 송계(松谿)어른 초가삼간 짓기 끝이다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..