|

|  | | | ⓒ 황성신문 |

|  | | | ⓒ 황성신문 | |

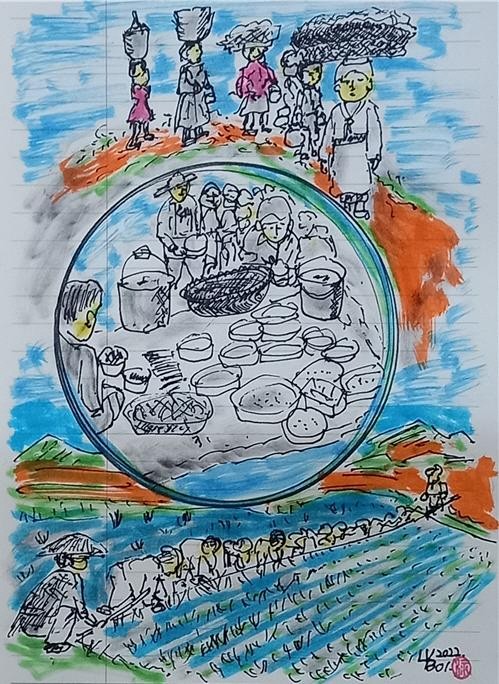

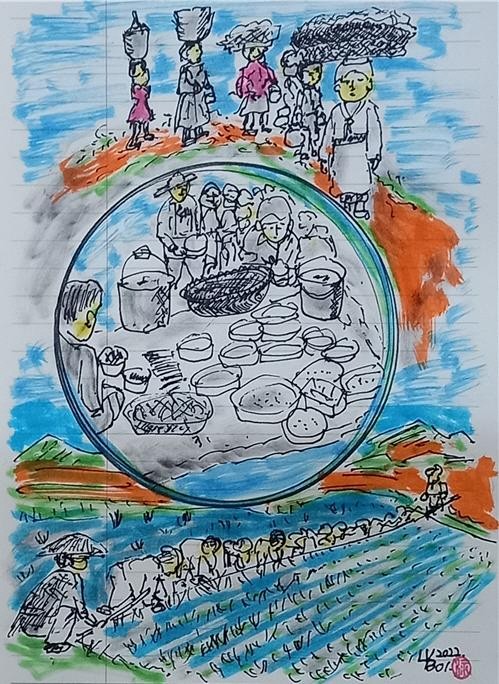

남정네가 일하면서 꼬박꼬박 찾는 것이 꼭 있다. 여인네들은 하루 종일 일하고, 두 알도 붙지 아니하는 보리밥 먹고도 일한다. 남정네는 시간되면 그리도 잘 알고 ‘새참’을 내 오라고 찾아댄다. 누가 뭐라 해도 그 시절 그 때는 남정네 세상이다. 새참을 안 내면 당장 남정네들의 특유행사인 고함부터 지르고 만다. 여인네로서는 이 고함소리 안 들으려고도 시간되면 미리미리 새참을 내고 만다.

새참은 여인네가 집안일 모두하고 시간 맞춰 만들어 들판으로 들고 나가야 한다. 특히 일꾼이 많은 모심는 날에는 새참 만들기도 정말 힘이 든다. 농번기라 집에 있으면 어머니는 아침 먹고 돌아서면서 새참 걱정부터 한다. 우리 집 모심 날은 동네 어르신들까지 논 벌판에 여러 분이 나와서 기다린다. 어머니는 이를 미리 알고 있다. 그래서 모심는 날 새참은 늘 넉넉하게 준비해 나간다.

모심는 날 오전 새참은 칼국수다. 새참 준비할 때는 어린 나까지도 덩달아 바쁘게 만든다. 칼국수를 만들려면 애호박 따다 두고, 밀가루 반죽하는 것은 어머니가 한다. 물을 바가지에 들고 부으면 어머니가 고만할 때까지 부어댄다. 칼국수 만드는데 모자간에 그야말로 죽이 척척 맞아떨어진다. 그렇게 새참은 만들어진다.

반죽된 밀가루 덩이를 가지고 홍두깨로 미는 것은 내가 했다. 반죽 무르기에 따라 밀가루를 흩뿌려 가면서 밀면 두텁게 뭉친 밀가루는 죽죽 퍼져나간다. 한쪽으로만 밀지 아니하고 둥글게, 둥글게 동서남북 사방, 팔방으로 돌아가면서 모두 밀어 제친다. 한 곳에만 너무 얇게 밀지 말아야 한다. 너무 많이 한 곳을 밀면 펑크가 나고 만다. 골고루 적당히 밀어 주어야 한다. 칼국수는 조상들이 이미 발명한 아주 훌륭한 음식이다.

써는 것은 내가 어려서 못한다. 어머니의 칼 다루는 솜씨는 어느 누구도 못 따라 올 것이다. 밀가루반죽으로 밀어 놓은 것을 어머니는 잽싸게 밀가루를 흩뿌리고, 잘도 썰어 댄다. 육수 만든 것에 멸치를 넣는다. 마당에 솥 걸어 놓고서 불 지피면서 썰자말자 끓는 물에 집어넣는다. 애호박 썰어 둔 것도 넣는다. 이때 불 조절을 한답시고 공연히 부지깽이로 불을 뒤적거리다 꾸중만 듣는다.

어느덧 칼국수 맛을 보고 뚜껑달린 큰 양동이에 퍼 담아 그릇, 반찬, 술 그릇, 수저까지 모두 챙겼다. 막걸리가 든 주전자는 필수로 챙겨야 한다. 모두 준비한 것을 어머니, 누나, 형수, 나, 작은 머슴까지 와서 들고 한 줄 지어 나간다.

새참 부대가 도열해 나간다. 새참 만들어 들고 가는 사람들이 논둑에 줄을 만든다. 모내기철에 남정네는 아예 삿갓 쓰고, 도롱이 걸치고 나서기 때문에 장대 같은 비가 와도 상관하지 않는다. 모심기에만 열중 한다.

비오는 들판의 논벌에서 모심기를 한다. 서른 여 명이 무논에서 모를 심는다. 아버지와 끝에 형은 양 끝에서 호각을 불어 못줄 대면서 모내기 한다. 이때 모내기 노래는 노동에서 필요불가결한 노래다.

모시야 적삼 반 적삼에 분통같은 저 젖 보소./많이 보면 병이되고, 손금만큼만 보고 가소./찔레야! 꽃은 장가가고, 석류꽃은 요각〔賣子〕간다./만 인간(萬 人間)아! 웃지 마소, 후손 보려고 장가간다./새야! 새야 파랑새야! 녹두나무에 앉지 마라./녹두꽃이 떨어지면 청포장수 울고 간다./해는 지고, 저 저문 날에 어떤 행상이 떠나 오노./이태백이 본처 죽어 이별행상이 떠나온다./알 곰 삼삼 고운처녀 영천, 포항고개로 넘나드네./오면 가면 빛만 보이고, 대장부 간장만 다 녹이네.

소절마다 노래를 부르면서 모심기하다 허리 펴려고 사이사이 후렴이 재미나다. “이∼히히∼ 후∼야∼!”라는 의성어로 장단을 맞추니 들판이 온통 노래판이 된다. 우리 논에서는 일하면서 농요(農謠)하고, 장단 맞춰서 후렴 만들고, 노래가 절로 기운을 돋워댄다. 모심고 허리 펴고, 모심고 농요하고, 그러다 오전 새참 나오고, 이래서 농촌에서 공동두레는 즐거운 것이다.

새참꾼들이 논가 넓은 둑에다 짐 부리면 언제나 처럼 배고픈 사람들이 빨리 나온다. 비는 세차게 뿌려댄다. 일하지 않고 논둑으로 나오니 비는 더욱 많이 쏟아진다. 소낙비가 시원하게 퍼붓는다. 물이 반티 째로 쏟아진다. 한 사람마다 사기그릇 사발 하나, 수저 들고 칼국수를 받아든다. 삿갓 쓰고, 도롱이 걸치고, 칼국수를 먹는다. 비 오는 날 모심기는 부자를 더욱 부자 되게 비가 쏟아진다고 나이 드신 연장자 동네어른이 한 마디씩 거들어준다.

워낙 소낙비가 많이 오다 보니까 그릇에 받은 칼국수 국물이 줄지 않는다. 먹어도, 먹어도 그릇에 국물이 그대로이다. 싱거워진다. 빗물로 가득 차니 맛을 잃는다. 그래도 빗속에서 한 그릇 더 받는다. 새참을 먹어 두어야 한다. 점심때까지 허리가 펴지려면 먹어 두어야 한다. 맛이야 싱겁건, 짜건 한 그릇의 칼국수가 마파람에 게 눈 감추듯 다 먹어 치운다. 잘 먹는 새참에 어머니는 즐겁다.

꼬지락 소낙비에도 새참 칼국수는 후딱 먹어 치운다. 일하면 새참이 그리워진다. 새참 생각하다가 일하다가 그렇게 오전이 지나가고, 오후가 지나간다. 우리 농촌에서 일하다 새참 먹는 일로 얻어먹는 일도 재미나다. 그래서 힘든 농촌의 일을 해 낸다. 새참은 다음 일을 위한 에너지가 된다.

새참은 배고픈 때를 잘도 맞춰 도착하니 허리가 절로 펴진다. 새참 한 그릇이 우리네 일하는 데 큰 도움이 된다. 새참은 우리 조상이 만든 것 중에 최고 명품끼니다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..