|

|

|

땔나무하기

“인향 천 리 문향 만 리”- 이영백 수필가

황성신문 기자 /  입력 : 2022년 03월 25일(금) 15:23 입력 : 2022년 03월 25일(금) 15:23

|

|

|  | | | ⓒ 황성신문 |

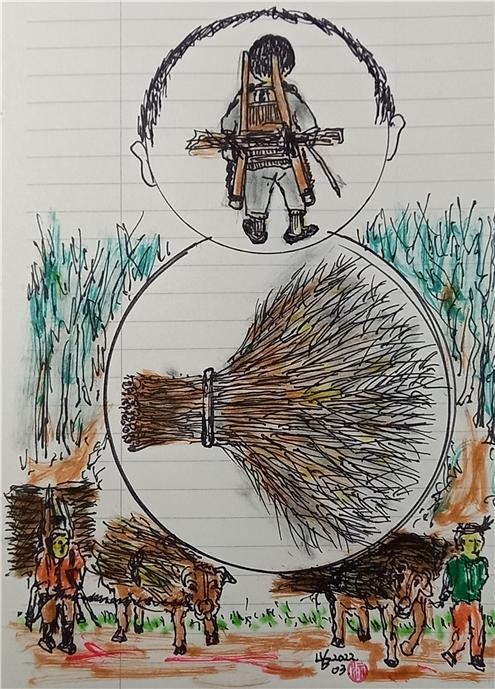

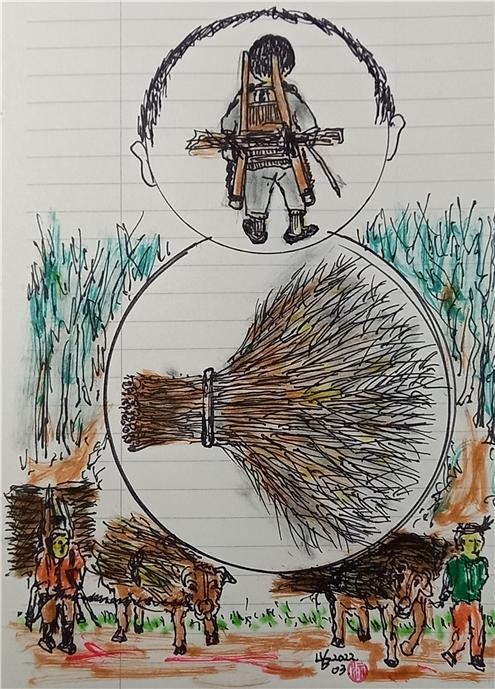

|  | | | ↑↑ 땔나무하러 먼산 중간산 근교산으로 간다 | | ⓒ 황성신문 | |

나는 나무를 하러 다니는 나무꾼이다. “선녀와 나무꾼”에 나오는 나무꾼이다. 시골에서 땔나무한다는 말은 취사용이거나 난방용이다. 불 때려면 그 재료인 나무가 있어야 하기 때문에 나무를 베거나, 자르거나, 줍거나, 긁어모아서 집으로 가져오는 것을 “땔나무한다.”라고 한다.

그때 우리 집에는 나무하는 나무꾼이 참 많다. 셋째 형과 큰 머슴은 먼 산으로 가서 나무를 해온다. 나무는 주로 “물걸이”이다. 물걸이는 조금 굵은 나무들이 섞인 통째로 베어 온 나뭇단이다. 마르면 난방용으로는 최고이다. 넷째 형과 중머슴은 조금 먼 산에 가서 “아찰이”를 베어 싣고 온다. 아찰이란 가는 마른 나무 가지들을 잘라 모아서 취사용으로 쓸 때 불길이 세고 난방용으로도 쓸 수 있다. 그때는 나무 구하기가 매우 힘들어 머슴을 고용한 것이다.

나와 작은 머슴은 집에서 반경 1km전후 떨어진 야산인 우리 산으로 가서 솔 갈비(깔비)도 끌고, 활엽수의 낙엽도 긁어모은다. 솔 갈비는 그야말로 고급땔감이다. 소나무에 솔잎이 떨어져서 바싹 마르면 좋은 것만 갈퀴로 긁어모아 온 것이 솔 갈비다. 좋은 솔 갈비는 색깔이 아주 붉고, 불 기운도 좋다. 솔 갈비가 소나무에서 떨어진지 얼마 안 되는 것은 색깔이 아직 노랬다. 솔 갈비로 불 때면 연기조차 잘 나지 않는다. 어린 우리들이 긁어 오는 낙엽은 그야말로 반 거름상태이다. 마른 것은 외양간에 거름용으로 넣는다. 허드레 방에 군불로 땔 때 사용하기도 한다. 아궁이에 낙엽은 넣자말자 후루루 급하게 타버려 불기운이 약하다. 아울러 재가 많이 발생한다.

좋은 땔감으로는 청솔의 엽지(葉枝)를 가려서 말려 놓은 것이다. 고향에서는 흔히 이것을 “소깝”이라 부른다. 소나무 엽지라도 영림서에 걸리면 벌금 하던 시대였다. 해방 되고 사회가 불안할 때 “자유”라고 해서 나무를 함부로 베어버렸기에 온통 민둥산이 되고 말았다. 6․25 전후(戰後)부터는 법으로 소나무를 엄격히 관리하였다.

아버지는 머리를 썼다. 식구가 많아 기거하는 방마다 난방 하여야 한다. 1년간 불 때는 화목이 많이 필요하다. 큰방, 머리방, 사랑방, 토방, 머슴방, 누나방 등, 방마다 군불 때려면 난방용 땔감이 많이 필요하였다.

아버지는 땔감 해결하는 방법을 이미 알고 있었다. 표면상으로는 셋째 형과 큰 머슴이 먼 산에서 나무를 해 오고, 넷째 형과 중 머슴이 조금 먼 산에서 나무를 해오도록 한다. 이 땔감만으로는 외양간에 쇠죽 끓이는 것으로도 부족하다. 일반 방에 땔감으로는 따로 준비하여야 하였다. 늦가을이나 초겨울이 오면 남정네 모두를 동원하고, 마을의 젊은이들 모아 품삯을 주고서라도 저녁 먹고 밤에 오도록 하였다. 밤에 낫과 끄나풀을 가지고 우리 산으로 갔다. 적당히 소나무 엽지를 쪄 서 모두 단으로 묶어 소나무 밑에 두었다. 또 1주일이 지나서 밤에 그 소깝을 집으로 가져 온다.

집 안팎으로는 가을걷이하여 짚이 지천으로 늘려 있다. 짚을 뒤 곁에 먼저 바깥으로 쌓고 안쪽에 소깝을 넣어 짚으로 덮어씌웠다. 지나가는 사람들 누가 보아도 소깝은 보이지 않는다. 심지어 서에서조차 조사 다녀도 먼 산에서 해 온 것이거나 어린아이들이 긁어모은 낙엽만 뒹굴고 있을 뿐이다.

1960년대까지만 하여도 시골에서는 화목으로 난방 하던 시대다. 도시에서는 난방용으로 연탄이 있지만 시골에서는 상상도 못하고 살았다. 1년 동안 화목 사용한 것을 모아두면 태산이다. 얼마나 나무가 중요한 땔감이었는가는 그 시대에 살아보지 않고는 상상도 못할 일이다.

이제 시골이라도 연탄에서 전기보일러까지 사용하고 있어서 땔감 하러 갈 필요는 없어졌다. 웬만한 화목거리가 있어도 나무를 가져가려고도 하지 않는다. 머리 들고 산을 한 번 보라. 근교 등산을 가더라도 산에 솔 갈비나 낙엽을 긁어가지 않아서 그냥 그대로 푹푹 쌓여 있어서 발목이 빠진다.

과거에는 난방용으로 낙엽까지 모두 긁어가서 비가 오면 바로 홍수가 난다고 하였다. 홍수문제가 아니고, 산 흙에 물이 머금어 있지를 못하여 거꾸로 수원(水源)에 물이 없어 부족을 부른다. 산에 낙엽을 긁지 말라고 할 때는 그것이 맞는데 역설적으로 이제는 나무 밑에 낙엽이 많아서 웬만한 비가와도 산 흙이 물을 머금지 못한다. 이로 인하여 가뭄을 만들고, 산골짜기에서 물이 흐르지 않게 된다.

옛날 산에 나무는 적었지만, 낙엽을 긁어 갔기에 산 흙이 보였다. 그래서 낙엽을 긁어갔기에 홍수가 난다고 생각하였다. 이제 그렇지 않다는 이론이다. 낙엽 때문에 지표수를 만들지 못한다. 산골짜기마다 졸졸 산골물이 흘러나오던 것이 낙엽이 너무 많아 산 흙이 물을 머금지 못하니 산골짜기가 마르고 만 것이다.

사람은 물을 먹고 살아야 하는데 하늘의 빗물을 낙엽이 모두 먹어 치운 것이다. 경북 영양군에서는 낙엽을 주민들이 긁어모아 오면 무기질 비료를 만들고, 주민들에게 포상금까지 주어서 일거양득으로 물이 흙으로 머금어 수원을 만들게 된다고 한다. 누가 나서서 빨리 해결해 주어야 할 일이다. 끝내는 사람도 물을 못 먹을 것이다. 후손들이 잘 살아갈 수 있도록 방안을 빨리 강구하여야 할 것이다.

나는 아버지의 명령으로 그 나무 하러 다닌다고 중학교를 제때 가지 못하였다. 그 땔나무하던 시절만 생각하면 못내 내 인생에서 2년의 황금 같은 시기에 공부 못하고, 생애주기에 많은 흠집을 감당하고 말았다. 2년 보충하려고 2년제 초급대학으로 가서 RNTC(4기)로 제대하고, 교사로 취직한 것이다. 그걸 두고 보면 현재로서는 전화위복(轉禍爲福)인가?

|

|

|

황성신문 기자

- Copyrights ⓒ황성신문.

무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

|

|

|

|

|

|

|

실시간

많이본

뉴스

실시간

많이본

뉴스

|

|

|

|

|

|

|

최신뉴스 최신뉴스

|

|

|

|

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..