|

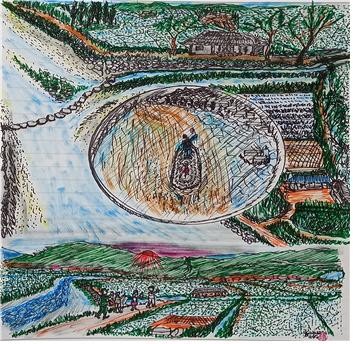

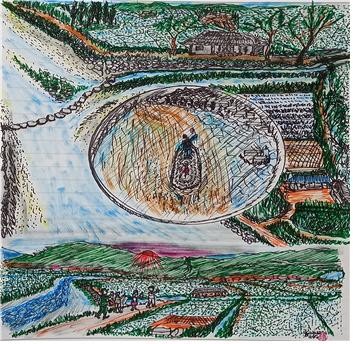

|  | | | ↑↑ ▲ 사라호 태풍에 논벌로 황톳물이 지나다 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ⓒ 황성신문 |

시래 마을 천변에 어설픈 오두막 한 채가 있다. 시래 천변집이다. 부산에서 왔다고 하는데 아버지, 딸, 아들 등 셋이 함께 찾아들었다. 살 집이 없어서 우리 아버지는 그 오두막집에 살도록 허락하였다. 노인의 성은 황씨였다. 아버지는 도시에서 우편배달부를 하였다고 키 큰 노인을 “황체부”라 불렀다.

외지에서 온 사람들은 모두 하나같이 사연을 가지고 있다. 딸 하나, 아들 하나뿐인지 더 이상의 내막을 묻지 않아서 잘 모른다. 아들이 나보다 한 살 아래라 우리 집 꼴머슴으로 채용해 준 것이다. 밥은 우리 집에서 먹고, 나와 같이 종일 소 먹이고, 나무하고, 잠은 저네 집으로 가서 잔다.

꼴머슴 이름은 “삭뿌리(朔不)”라 하였다. 나를 꼭 도련님이라고 불렀다. 그렇게 부르지 말라고 하여도 꼭 그렇게 불렀다. 내가 학교에 가는 시간 이외는 생활을 늘 같이 하였다. 목수인 우리 아버지가 지게도 꼭 같이 만들어 주었다. 한 살 아래이지만 힘은 무척 세서 늘 풀도 많이 지고 다녔다.

“삭뿌리는 공부하느냐?” “아뇨. 도련님.” “글자공부는 해야지.” “예. 간혹 누나가 한글 가르쳐 줘요.” “내가 가르쳐 줄까?” “아뇨, 공부해서 뭐하려고요. 이래 살면 되지요.” “삭뿌리, 부산에서 살다왔다며?” “예. 부산 살다왔지만, 왜 여기로 왔는지 난 몰라요?”대화에서처럼 삭뿌리는 엄마도 없이 그렇게 우리 동네 강가 둑 위 외딴집에 산다.

삭뿌리는 천성적으로 부지런하다. 둑 위 외딴집에 아무런 욕심 없이 그냥 그렇게 하루하루 살고 있다. 황 노인은 배고프면 아침 일찍 우리 동네가 아닌 다른 동네로 가서 밥 얻어다 딸에게 먹인다. 동네에 일이라도 있으면 잘 거든다. 아버지는 우리 집에 일하도록 하고 품삯을 일부러 후하게 쳐준다.

1959년에 사라호 태풍이 몰려와서 연사흘을 내리퍼붓던 비로 그만 둑이 터지고 말았다. 외딴집은 홍수가 나서 황톳물이 뒤덮어 논벌이었던 곳으로 떠내려갔다. 떠내려가는 지붕 위에서 살려 달라고 팔을 흔들었다. 쪼진뱅이 쯤 갔을 때 사람들이 밧줄 던져주어서 겨우 목숨은 구하였다. 태풍 지나가고 우리 아버지는 또 다시 똑같이 작은 오막살이를 지었다.

어느 가을날 오후에 육군대위 한 분이 황노인을 찾아왔다. 우리 집으로 인사하러 왔다. 황노인은 큰 아들이 성공하여 아버지를 모셔간다고 한다. 삭뿌리는 해가 마석산으로 뉘엿뉘엿 넘어가는 시간에 그렇게 나를 떠났다.

강둑 위 외딴집 삭뿌리네 집은 아무도 살지 않아서 그렇게 허물어졌다. 삭뿌리가 보고 싶다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..