|

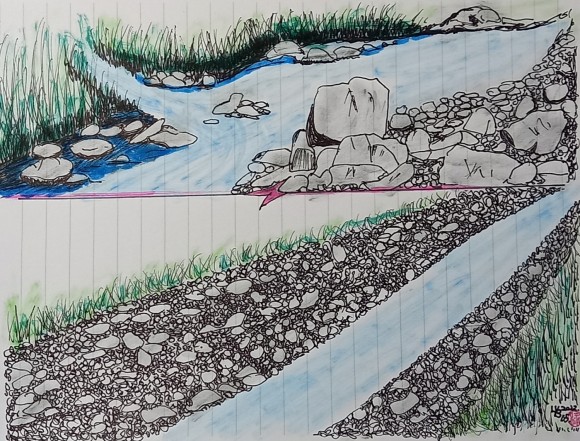

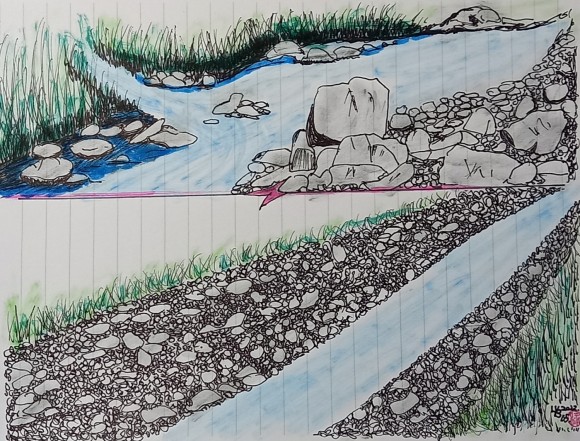

|  | | | ↑↑ 시래천 돌멩이 관찰 | | ⓒ 황성신문 | |

한때 우스갯소리가 들려 왔다. 라디오 진행자가 자기 이름을 ‘강가의 돌멩이’라고 했다.

왜 그런가하니 자기 이름이 ‘강석’이라나?

세상에서 가장 흔한 걸로 무엇이 있겠는가? 하늘에는 별이 많고, 거랑에는 돌도 많다.

강가 돌멩이도 흔할 때 흔하지 홍수에 실려가고 나면 뽀얀 모래만 남는다.

자갈하면 생각을 키운다. 초교 다닐 때 쇠 삼태기에 흙 퍼 담아 흔들면 나오는 자갈을 도로에 깔아주는 ‘자갈부역’일이 생각난다.

1950년대 후반기에는 신작로에 자갈을 깔아야 자동차가 다녔다. 자갈을 진흙 길에다 깔아주었다.

자동차와 흙길 바닥 사이에 자갈로 인해 일종의 베어링(bearing) 역할을 한 것이다.

진흙탕길이 안 되게 함이다.

세상에 그렇게 많은 돌멩이는 시래천에서 발견했다. 평소에는 모래가 쌓였으나 큰물 지나고 나면 물의 위력으로 모래는 하류로 실려가 버리고 잔 돌멩이와 굵은 돌멩이로만 가득 채운다. 강에는 흔한 돌들의 집합체다.

강의 돌멩이는 최초에 깊은 산속에서는 바위였으리라. 바위도 물이 모이면 움직이게 만든다. 바위가 움직이면서 부딪히고 쪼개진다. 쪼개진 바위가 다시 부딪혀 작은 바위가 된다.

쪼개진 바위는 이리 받히고, 저리 받히어 중간 돌멩이가 된다.

또 부딪히면 마침내 조막만한 작은 돌이 된다. 마치 힘든 세상을 살아가는 사람과 같다할 것이다.

세상살이하면서 이리 치이고, 저리 치어서 결국 성인이 된다.

그렇게 사회에 쓸모 있는 사람이 된다. 거랑의 흔한 돌을 보면서 그런 생각한다. 나도 시래천 돌멩이이다.

“어떻게 그 큰 바윗돌이 움직이며, 또 하물며 깨어지기까지 하는가?”라고 질문한다. 그러나 세상에는 “아무리 큰 바위라도 부딪히면 깨어지고, 또다시 부딪히면 깨어지게 마련인 것이 바위다.”라고 말할 수 있다.

세상의 사람들은 78억 7,496만 5,732명(21년 통계청 KOSIS 기준)이 살고 있다.

세상에 육안으로 보이는 별의 개수는 약 6천여 개요, 실제 개수는 ‘1천억 개×1천억 개’ 란다. 우리 눈에 보이는 강가 돌멩이는 몇 개일까? 모두 헤아려 보지 못해 그 개수를 나는 모른다할 것이다.

세상에 흔한 돌들의 집합체가 강가 돌멩이들의 집합인 것이다.

그래서 강으로 자주 구경 간다. 고향돌멩이 구경하러 간다.

형산강 상류 시래천변 강가 돌멩이 구경하러 간다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..