|

|  | | | ↑↑ 신라(근조) 효 불효교 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

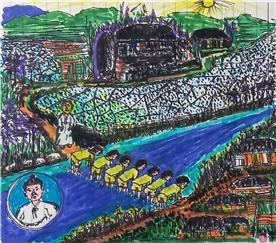

강을 만나면 재미난 설화가 있다. 경주 신월성을 돌아 흐르는 남천에 전해 오는 설화가 있다. 어렸을 때부터 이야기꾼 아버지로부터 듣고 살았다. 구수한 입담은 자꾸 들어도 들을 때마다 재미가 난다. 어렴풋이나마 아버지가 전해 주던 그 이야기를 오랜 세월이 지났지만 짧게 옮겨 본다.

신라(혹 근조)시대에 어떤 가난한 과부가 일곱 아들을 데리고 남천 언덕 위 음지마을에 살았다. 내 건너 논ㆍ밭에 자주 일 다녔다. 우연한 인연으로 내 건너 양지마을 사는 어떤 홀아비와 정을 통하게 되었다.

과부는 저녁 먹고, 밤이면 자식들 몰래 차가운 남천의 물을 건너갔다 돌아오곤 하였다. 꼬리가 길면 잡힌다고 기어코 큰아들이 알게 되고 말았다. 아들 일곱이 모여서 서로 의논하였다. 어머니를 위하여 찬물에 맨발을 담그지 않도록 어머니보다 지름길로 달려가서 찬물에 들어가 일곱 개 징검다리가 되어 엎디었다. 흐릿한 겨울 달빛아래 소복한 어머니가 걸어온다. “아이고, 누가 오늘은 징검다리를 놓아두었네. 참 고맙구로.”일곱 아들의 등 하나하나를 딛고 물을 건넜다. 육교(肉橋)요, 칠성교(七星橋)다.

어머니가 양지마을 홀아비를 만나고 사립문 여닫는 소리가 나면 어느 샌가 아들 일곱 명이 남천에 또 엎디어 기다리고 있다. 어머니는 징검다리 놓아 준 사람이 고맙다고 되 뇌이면서 버선 신고 일곱 개 징검다리를 하나씩 세며 건넜다. 오르막길을 천천히 오른다. 일곱 아들은 지름길로 달려가 호롱불 아래 시치미 뚝 떼고 글을 읽는다. 알밤 같은 일곱 효자들이다.

어머니는 일곱 아들에게 어제 일어난 일을 이야기한다. “얘들아! 누가 문천에 징검다리를 잘 놓았더구나. 참 고마운 사람들도 많으이.” 어머니는 정녕 아들의 등을 징검다리로 알고 딛고 건넜을까?

그러나 그렇게 하는 일이 오래가질 못하고 말았다. 문천에 사람 징검다리 놓은 일을 안 어머니는 자식들의 효심에 감동되어 자기의 비행을 뉘우쳤다. 그런 후 다시는 내를 건너가지 않았다고 한다.

세상 사람들이여! 이런 일을 어찌하랴! 자식이 어머니를 생각하여 다리를 놓은 일은 효도요, 돌아가신 아버지에게는 불효였다. 나중에 마을사람들도 모두 알고 돈을 모아 다리 놓고 “효ㆍ불효교”라고 불렀다. 혹은 일곱 아들이 마치 북두칠성처럼 밝은 빛을 낸다고 “칠성교”라고도 하였다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..