|

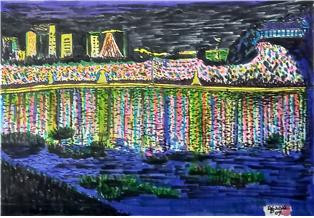

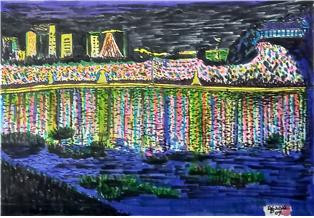

|  | | | ↑↑ 형산강 강물 흐르다 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

일찍부터 형산강 강물은 그렇게 흘렀다. 나는 강가에서 나고, 자랐다. 때로는 홍수 만나 울부짖었다. 물이 모자랐을 때는 곡식 목말라 사람이 애탔다. 지구거죽 강의 자연현상도 마치 살아있는 사람모습 같다. 강가의 자식으로 태어나 강을 사랑하고, 강물에 흠뻑 빠졌다. 때론 불국사의 종소리가 바람에 크게 울릴 때 산그늘로 사라져 그 소리는 하루를 마감하기도 한다.

우리나라 동쪽으로 흐르는 가장 긴 형산강이다. 여러 지천을 모아 강물을 이룬다. 강물은 원천으로 하늘의 물이다. 시절에 따라 강물이 불고, 준다. 비가 많이 오면 홍수 이루고, 범람하여 주변을 할퀸다. 사람들이 영악하다. 홍수를 대비하여 저수지 만들고, 강물을 이용하여 농사짓는다. 뿐만 아니고 견칫돌 짜서 자연을 사랑하도록 한다. 강변에서 사람 살고, 아름다운 자연을 더욱 사랑하게 만든다. 그게 사람 사는 강변의 참 모습이다.

강변에는 때로 축제가 벌어진다. 경주 연등문화축제는 21세기 밤의 신비를 연출한다. 낮에 애기청(涯岐淸)소의 깊은 물은 겁나하지만 밤배 띄워 등불 밝힘은 신비에 가깝다. 강변에 살아가는 사람들의 지혜로 힐링 한다.

소설가가 강변에 살아서 강에 얽힌 이야기를 풀어낸다. 단편소설 「무녀도」에서 공간적으로 시대 읽을 수 있도록 토테미즘 만든다. 무당과 신종교 예수교 신자(욱이)와 갈등을 일으켜 소설의 결말을 맞이한다. 단편소설은 마침내 장편소설 「을화」로 개작한다. 모두가 강변에서 일어난 지역적 작은 이야기가 우리나라 강변 사람들 전체에 읽힌 시절의 일로 자아낸다.

형산강 남천 시래천에서 보듬어져 살아왔다. 짧은 이야기지만 일천 년을 이어 온 긴 시간에 풀잎 같은 작은 이야기로 마치려 한다. 그러나 형산강, 형산강 강물은 앞으로도 계속 또 일천 년을 흐를 것이다. 누구라도 형산강 이야기 일천 년간 마디를 마다하지 않고 또 새 천 년을 맞이할 것이다.

일천 년의 아라비안나이트 이야기처럼 잇는다. 그것은 마치 물이 마르지 않고 흐르듯 이야기를 돌돌 흘려 엮고 있다. 늘 그립다. 그 물빛이 은빛으로 반짝일 때 그 속에서 피라미 한 마리라도 움직이는 강물로 만든다.

어린 날 강의 끝 지점을 몰라 궁금해 하였는데, 이제 50만 명 중역도시 “퐝”이다. 「또 천 년의 달빛 흐르는 형산강」에 해는 솟는다.

새 천 년의 물빛을 본다. 희망에 찬 절실함이 젖어있는 젖줄 물빛이다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..