|

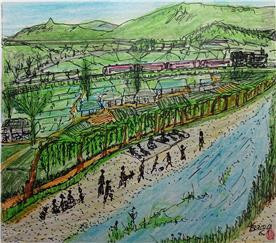

|  | | | ↑↑ 금모래, 수양버들, 철로도 사라졌다 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

그랬다. 시래천변에서 놀고, 살았다. 금모래에 은빛으로 빛나던 거랑 물가가 우리들의 놀이터이었다. 자연천변 둑에는 자랑할 만한 수양(垂楊)이 말총처럼 척척 드리워져 있다. 마치 문에 벌레를 못 들어오도록 달아 놓은 듯하다. 낮에는 그늘에서 어른들의 휴식처요, 저녁 답이 되면 처녀총각들의 연애장소가 되었다.

지표에서 도랑이 커지면 거랑이 되고, 거랑이 더 커지면 천(川)이 된다. 그 천은 지류(支流)였다가 합수로 모이면 강이 된다. 우리나라 강은 거개 서쪽이나 남쪽으로 흐른다. 그러나 형산강은 동으로 흐른다. 동으로 흐르는 강은 남에 형산강, 태화강이 있고, 북에 성천강, 두만강 등 넷뿐이다. 남에서는 동쪽으로 흐르고 있는 강중에서 형산강 길이가 가장 길다.

고향 시래천변에도 봄이 온다. 가장 먼저 버들이 싹 틔우고서 연두색 작은 잎이 따가운 햇살 받아 초록색으로 물들면 강남 갔던 제비가 찾아온다. 아지랑이 피어오르면 소녀들이 둑에서 나물 캔다. 밀개산기슭 밑에도 잡목들이 녹색으로 옷 갈아입는다.

봄이 바쁘게 여름에게 자리 내어주면 형산강 상류 시래천은 온통 마을꼬맹이들의 자연목욕탕이 된다. 검은 고무신 끌고 나와 금모래바닥에 기차처럼 줄지어 놓고, 은빛모래 그러모아 까치집 짓는다. 동구 밖 어귀의 큰 감나무 위에 까치가 희소식 전한다고 까악 거린다. 덩달아 우리 집 백구도 강아지 데리고 우리 노는 것을 호위하듯 한다.

벌써 모내기철이라 논에 물 잡고 못자리에 피사리한다. 토질 좋은 논바닥에 물이 잡히면 큰 머슴 황소에다 쟁기 먹여 봄 논갈이 한다. 가물다 한 차례 비라도 내리면 채소밭에 때맞춰 모종낸다. 모내기철 지나고 나면 천수답 논바닥이 갈라터진다. 논에 물 대려면 도랑에 재 퍼다 매워 물 흐르게 한다.

시래천에 그 많던 물들이 잦아들고, 겨우 밭고랑처럼 작은 물줄기만 사행(蛇行)으로 흐르고 만다. 농사지을 철에 많은 물이 필요한데 한해(旱害)가 더욱 심각해진다. 집집마다 물길 찾아 밤을 지새운다. 논에 물대기 전쟁이 끝나야한다. 그러면 벼가 고개 숙이고, 배동바지 잘하여 풍년 맞이한다.

1959년 사라호 태풍이 왔다. 추석날 아침 어제 내린 비로 홍수 나서 둑이 무너지고 황 영감네 집이 떠내려가는 것을 보았다. 철망 속에 돌 집어넣어 튼튼한 제방을 쌓았다. 지금은 수양 한 그루도 없다. 삭막한 둑에 잡초만 무성하다.

고향 찾으니 거랑 바닥에 달맞이꽃만 지천으로 피어 있고, 그 옛날 금모래는 흔적도 없다. 어린 날 같이 놀았던 친구도 이제는 안 보인다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..