|

|  | | | ↑↑ 시래 “새보”라는 지명을 얻었다 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

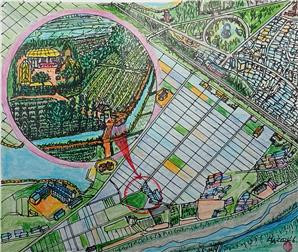

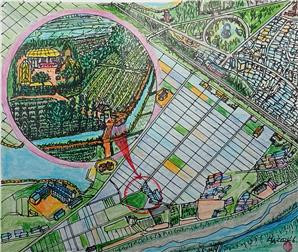

그 곳은 내가 태어나서 살았던 곳이므로 차마 잊힐 리 없다. 시골에서 같은 동네에 네 번 이사하면서 그 곳은 유년기 중 오래 살았다. 그 곳이 네 번째로 살았던 “새보”라는 곳이다. 새보는 고유어로 새로의 뜻과 물을 모아놓은 뜻인 보(洑)*라는 한자어로 “새로 만든 보(新洑)”로 “새보”라는 땅이름이 되었다.

내가 태어난 곳 시래 윗마을 혹은 동사마을은 첫 번째 살았던 집이다. 세 살 때 나이 차가 많은 부산 사는 작은 집 종형이 왔다가 툇마루에 앉은 나를 카메라로 찍어 주었다. 고작 윗저고리 하나 걸친 상태에다 머리카락은 홀라당 밀어서 까까중머리인데 툇마루에 걸터앉혀 찍힌 볼수록 부끄러운 사진이다. 그러나 그 사진이 나의 인생에서 최초로 백인 것으로 기억되는 최초의 기념비이듯 한 사진이다.

두 번째 집은 첫 번째 집과 담하나 사이로 옮겨 살았다. 대문에 아주 큰 감나무가 있는 집에 살았다. 그 감나무 베어 판돈으로 엄마가 김해 공병부대에 근무하던 셋째 형 군대 면회를 다녀왔다. 감나무는 농을 만드는데 비싼 값으로 팔렸다.

세 번째 집은 큰형이 큰 채에 살고, 우리는 아래채에 살았다. 큰형수가 아래채 툇마루에 잉걸불을 담아 문 앞에 둔 것을 모르고, 내가 잠에서 깨어 나오다가 그 화롯불에 발을 짚어 난리가 났다. 저녁 답에 아버지가 귀가하여 큰형수를 나무라자 매우 창피해 하였다. 같은 동네인 큰형수는 그만 친정으로 가버렸다.

초교 들어가기 전에 네 번째 집으로 아버지 직접 집지어 이사한 후 계속 살았다. 그 곳 새보는 녹색들판 속 불룩배미이다. 담도 없이 뽕ㆍ가죽ㆍ대ㆍ느릅나무 등이 심기었다. 생나무 있는 울타리 집이다. 집 앞에 우물파고, 해당화 심었다. 새보봇머리에서 내려오는 맑은 물이 흘렀다. 그 물에 빨래하고, 허드렛물도 썼다.

저녁 일곱 시만 되면 잠을 잔다. 첫 기차 기적소리가 새벽 네 시에 들려온다. 이른 시간 잠깨어 자연 도랑물에 세수한다. 그 때 마석산 기암을 바라보며, 나의 “큰 바위 얼굴”로 삼았다. 또 새벽에 온 동네 개똥 주우러 다녔다. 그렇게 하여야만 전근대 농경시대에 농사짓고 살 수가 있었기 때문이다.

새보는 어린 날 가장 많은 추억을 만들었다. 집 앞 도랑물에 버들치, 새우, 붕어, 미꾸라지 등 대소쿠리로 잡아 아버지 일하는데 새참에 안주 만들었다. 우물치기도 수시로 하였다. 밭둑에 열세 그루의 감나무가 있다. 작은집 밭 경계선에 뽕나무 심어 봄, 가을에 누에친다. 새보에서 유년ㆍ청년기 18년 동안 살았다.

나중에 대학 다닐 때 대구로 떠났다. 눈을 감아도 저절로 그 곳 어린 날 새보가 모두 훤하게 보인다. 실제 그림도 그렸다.

----------------

*보(洑) : ① 논에 물을 대기 위하여 둑을 쌓고 흐르는 냇물을 막아 두는 곳. ② 봇물.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..