|

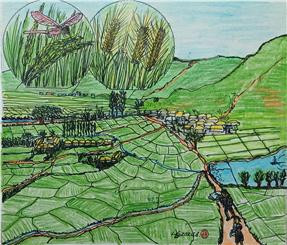

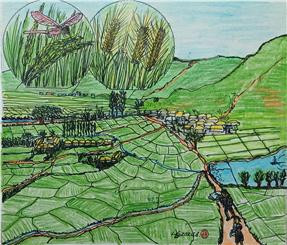

|  | | | ↑↑ 미(米, 쌀)는 농부의 손이 88회 간다 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

아버지는 농부로 나날이 곡식을 심고, 돌보며 그 자람에 지극정성을 퍼붓는다. 벼농사가 그렇다. 농부는 겨우 한 톨의 쌀을 얻으려고 그렇게 많은 일을 하여야 한다. 그것도 해마다 반복되며 거듭할수록 손에 익어서 는다.

실한 볍씨를 골라 나무를 태운 재에다 소독한다. 물 부어 싹 틔워서 못자리를 만든다. 오로지 성한 모종을 키우기 위해 맑은 날, 조요한 새벽바람 불지 않는 날 모판에 엎디어 “모판 피사리”를 한다.

모판에서 적당한 크기로 자라 올라오면 모내기철이 다가온다. 집집마다 모내기할 날 잡아 논마다 물 채우고 써레질을 한다. 모내기 때 우리 집 들밥은 동네 최고 맛이다. 들판에 고추잠자리 흥 돋우고 제비도 난다.

모낸 후 시간이 지나면 초벌·두벌·세벌·네벌 논매기를 한다. 마지막으로 네벌 논매기는 “망시”라 하여 벼가 잘 자라도록 골 만들어 바람이 지나가도록 하는 것이다. 모 내고 나면 파란들판에 벼꽃이 피고, 열매 맺어 황금들판을 기다린다. 농부는 풍년들기를 소원한다.

하루 사는 하루살이 삶처럼 농부는 일만 해도 그다지도 고달프고 딱도 가난했다. 논에서 배동바지*하면 하루에도 열두 번씩 들판에 나가 나락 낱알 구경하고, 또 헤아려 본다. 배동바지 지나면서 자연광을 흠뻑 받아 기름 잘잘 흐르는 쌀알곡식 구경할 수 있을까? 올 해는 풍년이 들까? 아니면 태풍이라도 맞으면 헛농사 짓는 것일까 등 이런저런 걱정을 밤낮으로 하고 농촌에서 산다. 그렇게 모두 살았다.

우리 집에서도 아버지 일 나가면 어머니 대주 잡술 점심준비 한다. 새벽에 낫 들고 보리밭에서 시퍼런 보리 대궁이만 달랑 베어와 벼 훑기로 훑어서 솥에다 찐다. 멍석에 늘어 두고 밭일 갔다 오면 피득 하니 말린다. 그것이 비록 “풋 보리쌀”이라고는 하지만 마냥 좋은 곡식이라 생각하고 절구에 찧는다. 그러나 그것이 찧는 것인지 짓이기는 것인지 모를 일이다. 점심 차리는데 다된 밥을 보면 푸르다 못해 풀 밥이 되고 말았다.

낫 들고 고랑마다 수확할 때 농부들 이마에 흐르는 땀이 고아 보인다. 마당에 모두 싣고 가져온 볏단은 돌 놓고 그야말로 타작(打作)한다. 말린 벼 알 모아 가마니에 담고 정미소로 향한다. 벼는 이렇게 변하여 쌀알이 되고, 마침내 우리들 입속으로 밥 되어 들어오게 된다.

자연과 인간의 합작품인 쌀 한 톨의 무게는 과연 얼마나 될까? 가수 홍순관의 노래 가사를 보면 벼 한 알의 무게는 고작 0.016g이라고 한다. 그러나 그 속에는 우주의 삶이 보인다. 농부의 사랑이 보인다. ⓔ

-------

*배동바지 : 배동은 벼가 알을 밸 때 대가 불룩하여지는 현상.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..