|

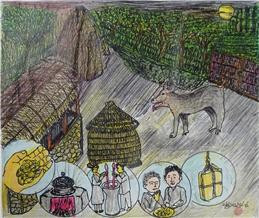

|  | | | ↑↑ 시골달밤 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

“엄마! 아까진에 봤던 달이 지금도 나를 따라 오네.” “그래. 달이 널 좋아하는 갑다. 저네 집에 안 가고 자꾸 네 따라 오제.” 달은 사람을 따라 오지 않는데 엄마는 어린 나에게 문학으로 말하였다. 달이 둥그렇게 뜬 달밤이다.

해는 언제나 둥글게 떠오르지만 달은 숨었다가 나타나고, 커다란 얼굴로 환하게 웃는다. 또 언젠가 아무도 모르게 완전히 사라지기도 한다. 달은 간혹 낮달로 떠있기도 하지만 거개가 밤에 뜬 것을 본다.

나는 달이 무섭다. 달이 무서운 날은 우리 집 메주콩 쑤는 날이다. 늘 먹어도 배가 고픈 것은 어린 시절이다. 콩밭에서 콩 수확하여 콩 타작한다. 많은 식구가 먹어야할 된장 만들 준비한다. 콩으로 메주 쑤는 날이다. 콩을 고른 후 깨끗이 씻어 큰솥에다 삶는다.

배고플 때 메주콩 삶는 냄새를 코에다 가득 퍼 담는다. 디딜방아와 큰 절구에도 여러 권식들이 나누어 함께 찧는다. 메주 틀에다 천을 깔고 콩이긴 것 눌러 벽돌모양으로 만든다. 어린 우리들은 그 날 만큼은 삶은 콩 마음껏 배부르도록 실컷 먹을 수 있어서 너무 좋다.

달밤이다. 우리 집 충견 “라시”도 달을 보고 무서웠던지 곧잘 바람소리에도 컹컹 짖는다. 여러 마리의 수탉, 암탉들도 밤이 오고, 삵이 무서워 겨우 고~르~르~ 하는 소리만 낸다. 지붕아래에 매달린 닭장 통에서 잠잔다.

낮에 먹은 메주콩을 마구잡이로 걷어먹어 기어코 배탈이 났다. 화장실이 급하다. 우리 집 측간은 남자용으로 방앗간 앞 오른쪽에, 여자용으로는 오른쪽 뒤 곁에 있다. 밤에 외부 화장실 출입은 아이들로서는 겁내한다. 측간 모양이 재미나다. 마치 인디언 집처럼 장대를 여러 개 세워 밑은 둥글게 마무리 되었다. 그 속에 항아리를 묻어 측간이 되었다.

마당에 나왔다. 달빛이 희끄무레하게 비추어 주는 조명 따라 화장실에 들렀다. 우리 집에는 담이 없다. 거개 생나무가 자라면서 자연 울타리다. 앞쪽으로는 감나무, 동쪽으로는 뽕나무나 대나무가 막아 주었다. 나무와 나무 사이가 막히지 않고 그냥 공간이다. 낮에는 잘 몰랐는데 밤이면 들쥐가 마실 나다니는 것을 볼 수 있다. 저네들이 얼마나 많이 다녔는지 제법 번지러하게 작은 길이 나 있다.

어린 나는 달밤이 무서웠다. 그러나 화장실에 나와 앉을 수밖에 없다. 마당에 세워 둔 바지랑대가 바람에 나자빠지면 깜짝 놀라서 간이 콩알만 하게 된다. 달빛이 밝으면 도둑도 싫어하는 달밤이다. 메주콩 먹은 달밤이 싫었다. 배가 고파 먹었던 메주콩이 한 없이 미운 달밤이다.

참 고마운 것은 충견 라시가 화장실 앞까지 따라와 준다. 간혹 바람소리에도 놀라 달쳐다 보고 컹컹 짖어준다. 무서운 달밤에 나의 호위병이다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..