|

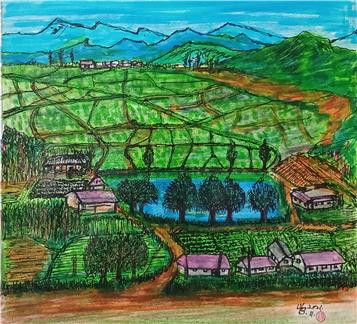

|  | | | ↑↑ 조각보 같은 들판의 둑길 | | ⓒ 황성신문 | |

|  | | | ↑↑ 대구 한비수필학교장

명예문학박사

수필가 이영백 | | ⓒ 황성신문 |

세상에는 자연이 펼쳐져 있다. 삼라만상이 어우러져 그렇게 지표의 공간을 점유하고 있다. 누가 그렇게 시작하였는지 모르겠지만 밥상 위 조각보처럼 논과 밭을 나누었다. 또 저마다 그 공간을 점유하면서 소유권을 법으로 주장한다. 그 자연의 들판과 구릉에서도 사람들이 집 짓고 생활의 작은 공간인 방을 만들어 살고 있다. 자연 속에 사는 것이 나는 즐겁다. 어린 학창시절에 나도 그러한 시골에서 자연인처럼 살았다. 그 순간, 순간을 활동사진처럼 떠올리면 지금도 행복하다

논과 밭이 법의 공간으로 가득 채웠듯 경계선에 논둑과 밭둑을 만들었다. 도랑가에는 큰 둑이 만들어졌고, 자연히 그 위를 시골둑길은 고불고불하게 줄을 흩으려 놓은 듯 이어져갔다. 그 둑길에는 버드나무가 줄 지어 자라서 농촌의 풍정을 대변하여 주고 있다. 감히 도회지에서는 그런 풍경을 만들지도 못할 것이고, 볼 수도 없는 것이다. 어린 날 농촌에서 살았던 것은 불행 중 다행이다.

수양버들의 뿌리는 강둑을 보호한다. 수양버들 휘늘어지면 봄 지나 여름에는 어르신들의 최고 쉼터이다. 극성스러운 매미가 울고, 둑길에 집집마다 소 몰고 나와 풀 뜯긴다. 철없는 부룩송아지는 어미를 잃어버리고 “음~메~.”하고 운다. 그러나 제 어미의 냄새를 맡아 아는지 모르겠지만 희한하게 곧장 어미 찾아간다. 소가 풀 뜯는 시간에 우리들은 물 오른 버들가지 꺾어 버들피리 만든다. “호~르~륵~ 호~르~륵~”버들피리 불고 논다. 그 의성어가 밉지 아니하다.

멀리서 고향마을 내려다보면 초가와 와가가 옹기종기 섞여 살고, 집 앞으로 고불고불한 길 찾아가는 고작 길이 나있다. 감나무, 키다리버드나무, 물포구나무 등의 나무꼬챙이를 부리로 그러모아 까치들이 저네 집 짓는다. 태풍이 오는 해에는 야물게 짓고, 그렇지 않을 해에는 엉성하게 짓는다. 미물도 우리들에게 태풍 오는 것을 알려 준다. 까치는 기특한 텃새다. 까치가 오늘날 기상관측소이다.

시골둑길은 도랑의 물길을 막아 주고, 하천과 경작지를 잘 구분하여준다. 시골둑길은 큰 가림 역할을 한다. 그 길이 있어서 저마다 어려움이 생기면 막연하나마 둑길 걸으며 인생의 철학을 배운다. 답답한 시골사람들, 오늘날 서울사람들 마냥 한강변 찾듯 그렇게 하고 살았다. 기뻐도, 슬퍼도 강가둑길 찾는다.

시골둑길을 걷다보면 어르신 만나 인사드리고, 동네 처녀들 나물 캐는 곳에 총각들이 어른대기도 한다. 그래서 동네 혼사로 “본동(本洞)댁”이 탄생한다.

시골둑길에는 사랑이 싹 트고, 그렇게 맺어 주었다. 시골둑길은 시골사람들에게 없어서는 안 되는 생활의 활동공간이요, 공동 활용하는 곳이다. 삶의 터전이다.

나는 곧잘 그 시골둑길을 마치 뒷짐 지고 볼품없는 철학자마냥 허허롭게 걸었다. 그것이 엔간히 스스로 자족하고 살았던 어수룩한 내 삶의 길이다.

|

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..

소비쿠폰 사용 경주경제에 뚜렷한 효과 입증..